Biacore是基于表面等离子体共振(surface Plasmon resonance, SPR)技术来实时跟踪在天然状态下生物分子间的相互作用,无需任何标记物。它利用全反射时入射光可以和金属表面的等离子发生共振的原理,探测生物分子之间是否发生作用以及反应的动力学参数。该技术目前已广泛应用于免疫学、蛋白质组学、药物筛选、蛋白质与核酸相互作用等各个领域,并获得了许多用其它方法无法得到的动力学数据。

1983年,瑞典LINKOPING理工学院应用物理实验室Liedberg等人首先把表面等离子共振技术应用于IgG与其抗原相互作用的检测,并由Biacore公司开发出SPR传感器。此后SPR传感器的研究与改进迅速发展,其在生物医学中的应用也日益广泛。

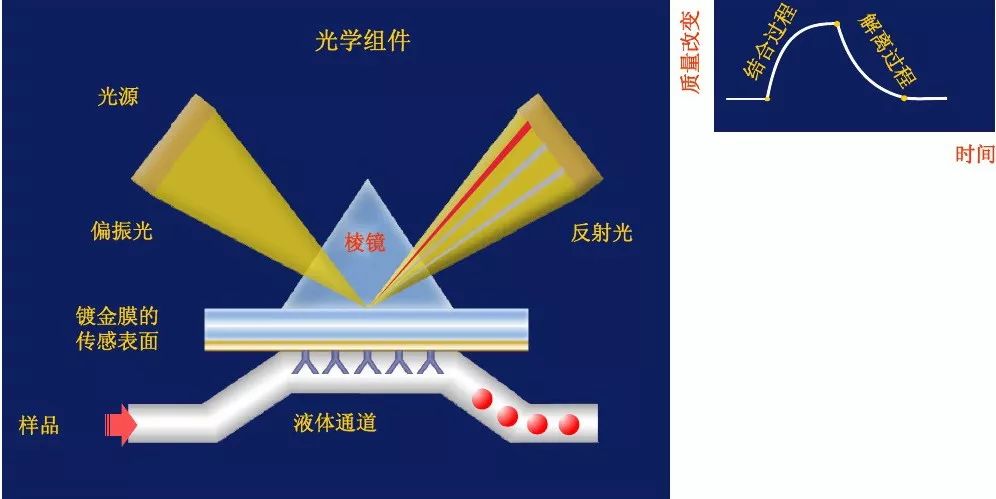

表面等离子体共振(surface plasmonresonance,SPR)是一种光学现象,在传感芯片发生全反射界面上有一层约50nm厚的金属膜,偏振光入射到棱镜的一端,在棱镜与金属膜的界面会产生表面等离子波,当入射光波的传播常数与表面等离子波的传播常数匹配时,金属膜内的自由电子会产生共振,即表面等离子共振体。

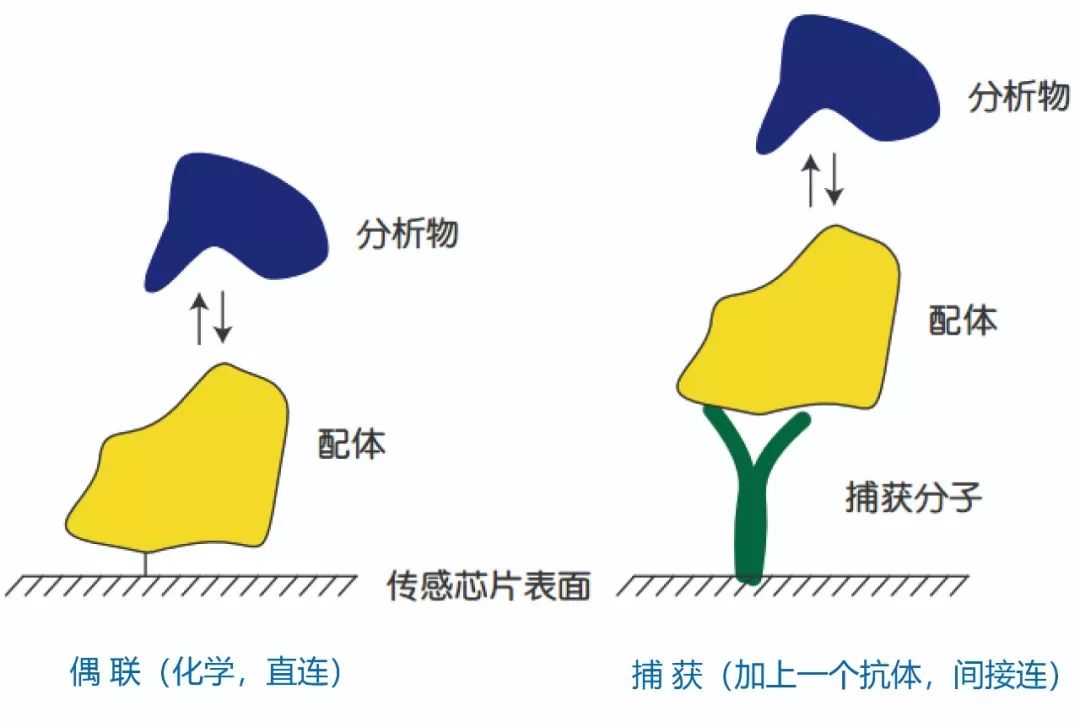

分析时,先将一种生物分子即配体(蛋白、抗体等)偶联在生物传感器表面,再将含有另一种能与靶分子产生相互作用的生物分子(分析物)的溶液注入并流经生物传感器表面。生物分子间的结合引起生物传感器表面质量的增加,导致折射率的变化,通过监测SPR的角度变化,可自动获得分析物的动力学结合和解离常数、亲和力及特异性等。生物分子间反应的变化即被观察到。

直接偶联法利用配体本身的化学基团,通过共价的方式将配体直接、不可逆地固定在芯片表面。根据各种配体的特性,可以选择不同的传感芯片和偶联方法进行共价偶联。

捕获法是通过将捕获分子,例如抗鼠二抗,偶联至芯片表面,该芯片即可用来批量分析各种小鼠来源的抗体和抗原间的相互作用,相比抗体生产中用传统的ELISA实验分析抗体效价的方法,应用Biacore捕获法,可以更快速、简便、低成本地得到更加准确、详实的筛选结果。捕获分子除了抗鼠二抗外,目前的产品还包括抗his标签抗体、抗GST抗体、抗人二抗、人源Fab结合蛋白等。

相比之下,捕获法具有众多的优势:

★操作简便,缩短方法开发时间

★直接捕获杂交瘤上清、腹水抗体

★检测速度快,每个样品仅需5~10分钟

★运行成本更低,芯片反复使用

★可以定向结合配体,提高配体活性

★无需摸索偶联、再生条件

★适用于稳定性不佳和对酸碱敏感的配体

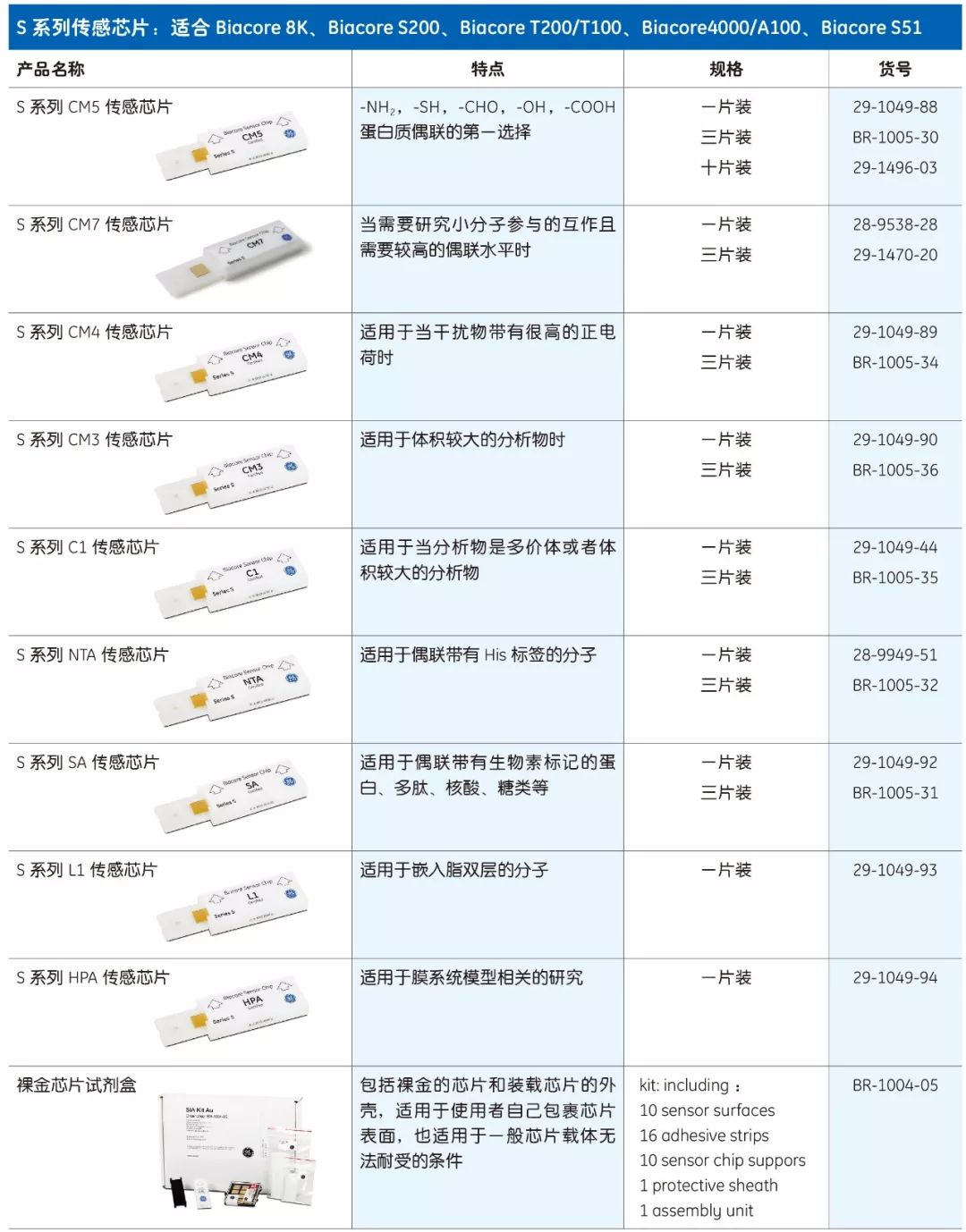

Biacore芯片分为两大系列——Series S和Classic,每个系列有12种不同芯片,两个系列只是外壳形状上存在区别,分别适合不同型号的Biacore系统。

订购信息